但我成功到達目的地啦~~

看了三個展,一個是拍香港雨傘革命;

一個是來自東歐攝影家的聯展,主題是共產主義以及資本主義之下的世界;還有兩個藝術家的個人作品。

I took a look at three different exhibitions. The first one is about the umbrella movement in Hong Kong. Another one is a group exhibition of Eastern Europe photographers, featureing the communist and capitalist societies. And yet there are two more solo exhibitions for two individual artists.

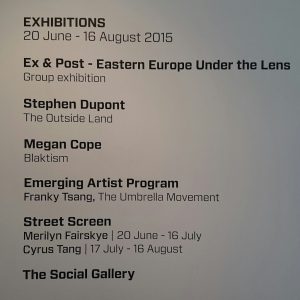

《Ex & Post – Eastern Europe Under the Lens》(暫譯:《鏡頭下的東歐:之前與之後》)

Now I’ll focus on the group exhibition of the Eastern Europe artists–

“Ex & Post – Eastern Europe Under the Lens”

Sasa Tkacenko《Perfect Ride》(暫譯:完美駕馭)

而作品名稱使用了「完美」這樣的字詞,對比著如同空城、但原本應該是擁有許多華麗藝術品的美術館,非常的諷刺。

The scene is at an abandoned art museum, Contemporary Art Museum of Belgrade.

The lens follows an excellent skater and moves as the third perspective, bringing out the different field of the art museum. We see a great white wall, a huge ceiling window, but not any art pieces inside. Following the skater, we have views on different galleries inside the museum. He goes up and down the stairs with brilliant skills, jumping over the long bench commonly seen in art museum while his skateboard runs thru the bench beneath him, and takes us to travel around the museum.

So now the word “Perfect” was mentioned as a title of this art work. If we compare this to the emptiness in the art museum now, compare to a place which is supposed to have lots of gorgeous art pieces in it, isn’t it sarcastic?

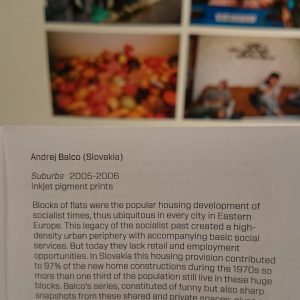

Andrej Balco《Suburbs》(暫譯:城郊)

他拍攝了住在擁擠公寓區的不同住家,在看似共同的空間裡,人們依舊試著做出不同的、屬於自己風格的房間擺設。

我很喜歡他的鏡頭語言以及整個作品的陳設方式,不過他並沒有特別做什麼樣的陳設啦,只是作品的順序排列得很有故事性,從左上第一張作品依照S型的順序往下看,鮮豔的色彩從室內跳到戶外再跳回室內,暖色系和冷色系的作品交互搭配著,彷彿是要訴說沉重的主題,卻給人異常輕快的感覺。

The next piece is my favorite one. Andrej Balco from Slovakia, “Suburbs” (2005-2006)

He takes snapshots in the crowded blocks of flats. In this shared space, people try hard to personalize their private rooms and make them as unique as possible.

These flats were constructed in the 1970s. Though “today they lack retail and employment opportunities,” they still live in these tiny houses.

According to the curator, “Balco’s series, constituted of funny but also sharp snapshots from these shared and private spaces, gives an insight into the varied possibilities for the personalisation of ‘cubes’.”

I like the visual language he uses and the layout of his works. He doesn’t do anything special for the arrangement, but the way he arranges his photos is pretty narrative. And the vivid colours jump from warm colours to cold tones, from indoor to outdoor, they are so interesting as well. It seems like he wants to convey a serious issue but he in the meantime gives us the sense of ease and delight.

Tehnica Schweiz《Garage Project》(暫譯:車庫計畫)

這些車庫來自1960至70年代的工業生產計劃,由工人搭建,並且供給工人居住;隨著工廠的私有化以及失業率的上升,這些位於匈牙利的車庫失去了原本存在的目的,卻有了新的功能。想暫時逃離家庭生活的男人群聚於此,新世代的青年也在這裡培養屬於他們的次文化。

「2007年,雙人攝影搭檔Gergely Laszlo和Tehnica Schweiz開始記錄這些車庫的內部裝潢,並且把這些深鎖於車庫大門之後、充滿想像力的場景呈現在大家面前。」策展人如此敘述著。

Hungarian photographer Tehnica Schweiz chose a slide projector to present his works. There are 80 slides playing in loop, which he took in the garages. “Garage Project” (2007-2009) is its name.

“These garages built by and for the workers of the Duna Iron Works Factory in the late 1960s and 1970s. When the factory was privatised and the unemployment rate increased, these communal constructions lost their primary purpose.” However, they got new meaning these days. Men who escaped from family life gather here, and it’s also “a scene for alternative youth culture.”

As the curator said, “In 2007, the collaborative artistic duo Gergely Laszlo and Tehnica Schweiz started to document the garage interiors and to stage imaginary scenes of what could be found behind the locked doors.”

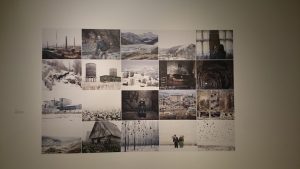

Tamas Dezso《Notes for an Epilogue》(暫譯:終場記敘)

創作者Tamas Dezso同樣來自匈牙利,他為羅馬尼亞的貧富差距以及獨裁統治做了一系列的紀錄。透過承接這一連串變化的地景及人文風貌,他將當地居民的心理及生理掙扎記錄了下來。

Artist of “Notes for an Epilogue,” Tamas Dezso, comes from Hungary as well, and he documents the economic disparity and cruelest dictatorships of Romania. Through the landscapes and humanistic scenes, he records the psychological and physical struggles in the mind of the local resident.

I super like the tone in the photos. With a sorrowful brown and grey tone, they give me a sense of depressed; nevertheless, the magnificent scenes are so similar to the fairy tales and covered by a mysterious layer.

Kirill Golovchenko 《Muscle Beach》(暫譯:肌肉海灘)

「在過去的蘇聯時代,你總是可以看到大量的運動員照片,或是健美身形的形象海報……」

位於基輔的市民運動公園是個很特別的地方,這個公園建於1970年代,目的是要創造一個共同的運動空間,而這個空間有著一萬平方公尺的面積,然而現在大部分的運動器材卻都是生鏽的了。

「這些在運動的人們同時帶著愉悅和痛苦,這些情緒就如同他們生存在烏克蘭的現況一樣。」

這件作品名稱是《Muscle Beach》(除了翻成《肌肉海灘》我不知道還可以翻成什麼XD)(2012)。

我沒有拍到這件作品,但不要搜尋它,如果你google的話你只會看到一個加州的海灘,好像真的叫做Muscle Beach XD。(好可愛啊,好像卡通Regular Show裡面會出現的名字XD)

Kirill Golovchenko, from Ukraine, he shoots the sports park in Kiev. People from different social statuses come to the park, cuz it’s free to enter.

“and their portraits align the joy and pain of bodybuilding to the joy and pain of Ukrainian situation.”

I took no photos for this art piece but please don’t google it. You will not gt anything except for real muscle man walked around the beach, so weird~~~ha

Lucia Nimcova《Exercise》(暫譯:體操)

Lucia Nimcova是斯洛伐克的藝術家,她拍攝了一支小短片《Exercise》(暫譯:體操)(2007,5:53min),找了一些他們國家的老人,請他們回憶年輕時所學到的健康操,由她記錄下這些動作。這些農村的老太太好可愛,有人還會偷瞄別人XD;而另一個場景發生在飯店,由穿著西裝的經理們一起完成這些韻律動作。

透過這些機械式的動作,她想傳達的是他們過去被規範的集體記憶。這些規範透過比較有趣的、生活化的方式來箝制他們某方面的思想,而這個被制約的記憶就是健康操。

A Slovakian artist Lucia Nimcova shoots a short film called “Exercise.” (2007,5:53min)She got the elders from her country and made them recall the exercise they learned while young. She then documented their movements. These old grannies were so lovely that they did the exercise and some of them peeped on others to check whether their own movements were right or wrong. She got another scene in the hotel, making the suit-up managers do the same thing in their own reigns.

These mechanical moves were part of the confined and suppressed memory for the specific generation. Through this rather interesting way, the government control their thoughts and lifestyles.

Iveta Vaivode《Somewhere on a disappearing path》(暫譯:在將逝之途的某處)

Ivars Graclejs《My Potograps》(暫譯:我的影像)

Ivars Graclejs,拉脫維亞的藝術家,他使用了明信片的方式來呈現作品,這些明信片都是你可以直接拿走的唷,我想這樣是一個很好的收藏方式,讓每個人都可以輕易地擁有一件藝術品。《My Potograps》(2005)

他表達的是近年來東歐的混亂社會現象,不管是政治或是社會上都充斥著奇怪的言論及舉止,但即使生活不完美,他們仍保持著他們特有的幽默感。

Based in Latvia, Ivars Graclejs present his works on postcards. And the point is, you can take them away! which I reckon is a good way to OWN an art piece. Everyone got access to own an art work easily.

He tries to demonstrate the chaos in the Eastern Europe nowadays. In political stage or in the society, weird behaviors are everywhere. But event though life are imperfect, they got their senses of humor to look on the bright side for life.

▲ Ivars Graclejs《My Potograps》(2005)

以上就是東歐攝影家聯展的部分了。整體來說我很喜歡這個展覽,他所訴說的東歐議題非常多元,我想這些社會現象其實發生於許許多多的國家之中,但是如何表達這些現象,對攝影家們來說是很難拿捏的吧。

就我自己來說,我很希望能夠把現在的社會樣貌拍下來,不管是我生長的台灣,或是現在待著的坎培拉都一樣,但是如何記錄城市,對我來說是個還沒有答案的問題,但我會繼續拿著我的相機前進,就像老生常談的那句話,多拍就對了。

So that’s all about this exhibition. In general I like this show so much, and the thing he tries to convey was the multiple social issues in Eastern Europe, and they are all diverse. The problems happening in Eastern European are in fact the common issues happening in some other where in the world. The thing is, how do a photographer document this phenomena precisely in their own way.

For I myself, I wish I could document the humanistic scenes in the society, no matter cities in Taiwan, or my current city Canberra. But I haven’t find out my own answer to this question. However, I will keep on shooting as the old cliches goes. 🙂

最後,對於展覽有興趣的人可以看一下官網的介紹:

Link attached below is their official website. Check it if you’re interested in ACP!

https://www.acp.org.au/index.php/exhibitions/88-exhibitions/exc-2/546-ex-post-eastern-europe-under-the-lens

ACP樓上是他們的教學空間,有暗房也有數暗,而且全部都是mac唷好爽噢!(不過其實在澳洲看到的lab幾乎都是mac,我學校宿舍的lab裡也都是,好羨慕~~螢幕好大好爽~~~)