標籤: 澳洲生活

這次是第三次拜訪雪梨了,先前兩次去了Art Gallery of New South Wales(AGNSW)和 Museum of Contemporary Art(MCA),都是美術館類的機構;也去了複合式經營的攝影藝術空間Australian Centre for Photography(ACP)。以前看展主要都在美術館,後來因為在藝術博覽會工作的關係,漸漸開始對畫廊產生興趣,也越來越常跑畫廊看展,所以這次來雪梨的目標就換成商業藝廊,主要去了Redfern和Paddington這兩區。這篇會介紹Paddington的部分。

在雪梨的Paddington有一個畫廊特區,大約是從1960年代就開始聚集了,目前這裡開了八間畫廊,非常密集。

這一帶的步調很悠閒,也沒有林立的高樓伴隨在側,畫廊各自盤踞一到兩層樓這類不高聳的矮房屋,靜靜的隔街對望。有些畫廊甚至有很美的後院,半開放式的空間讓陽光直接灑進展間,真的好美,在那邊工作很幸福吧。

那就從這個擁有半開放式空間的Martin Browne Contemporary開始說起吧。

MARTIN BROWNE CONTEMPORARY

Exhibition 1: Joanna Braithwaite《Social Animal》

Date: 1-25 September 2016

Hours: Tuesday-Sunday 10:30am-6pm

Add: 15 Hampden Street Paddington, NSW 2021 Australia

一樓的展間主要展示了兩位藝術家,一進門看到的Joanna Braithwaite應該是超級強打,作品賣得很好,這次的個展名稱是《Social Animal》,主要以北極熊瀕臨危機的生活環境為題材,搭配其他像是樹懶、狗、鯨魚等動物畫作,所有動物皆以非常擬人的手法呈現。

這次展覽Braithwaite總共展出了23件2016年的新作,除了很多大尺幅的作品之外,小件的作品也一應具全。

Exhibition 2: Lucas Grogan

Date: 1-25 September 2016

Hours: Tuesday-Sunday 10:30am-6pm

Add: 15 Hampden Street Paddington, NSW 2021 Australia

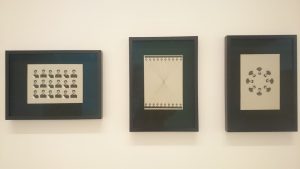

Source: Martin Browne Contemporary’s website

裡面的展廳是另一位藝術家Lucas Grogan的個展,Grogan的畫作一系列都是藍藍一片,使用各種插圖將整幅作品填得滿滿滿,仔細觀賞的話其實會有些壓迫感,但倒也饒富趣味。有點宗教感又有點神祕,很多細節穿插其中,等著觀眾慢慢發現。

SARAH COTTIER GALLERY

Exhibition 1: Jamie North《Remainder》

Date: 8 September – 8 October 2016

Hours: Tuesday-Saturday 11am-6pm

Add: 23 Roylston Street Paddinton, NSW 2021 Australia

Sarah Cottier Gallery日前才被藝術媒體Blouin Artinfo選為年度最頂尖畫廊之一,這次來雪梨沒道理不來看看!

同時間有兩個展覽,第一個是位在入口大廳的Jamie North雕塑及攝影展。North的作品使用了水泥、煤灰、大理石廢料形塑成盆栽般的雕塑,並植入澳洲當地植物,一系列作品共有九件,皆以〈Remainder〉為銘並加以編號;同系列的另一件作品〈Drifting to Void〉亦使用了同樣手法,但是做成燈塔的形狀,整個系列作品擺在一起有種巨石陣的感覺,漫步其中也很有風味。(男友覺得像練習踢足球的障礙裝置…)

兩旁牆上則掛上了North的攝影作品來輝映,這系列影像都以山峰和縈繞在側的煙霧為拍攝對象,以黑白底片來表現。很喜歡他照片裡微微騷動的幽靜,山峰和前面提到的雕塑作品相互對話,很有整體感。

整個系列的件數不多,可供銷售的版次都只有三個。

Exhibition 2: Simon Barney《Paint Drawings》

Date: 8 September – 8 October 2016

Hours: Tuesday-Saturday 11am-6pm

Add: 23 Roylston Street

從右方的走廊彎進去可以看到第二個展間,展示了Simon Barney的彩色抽象繪畫作品。

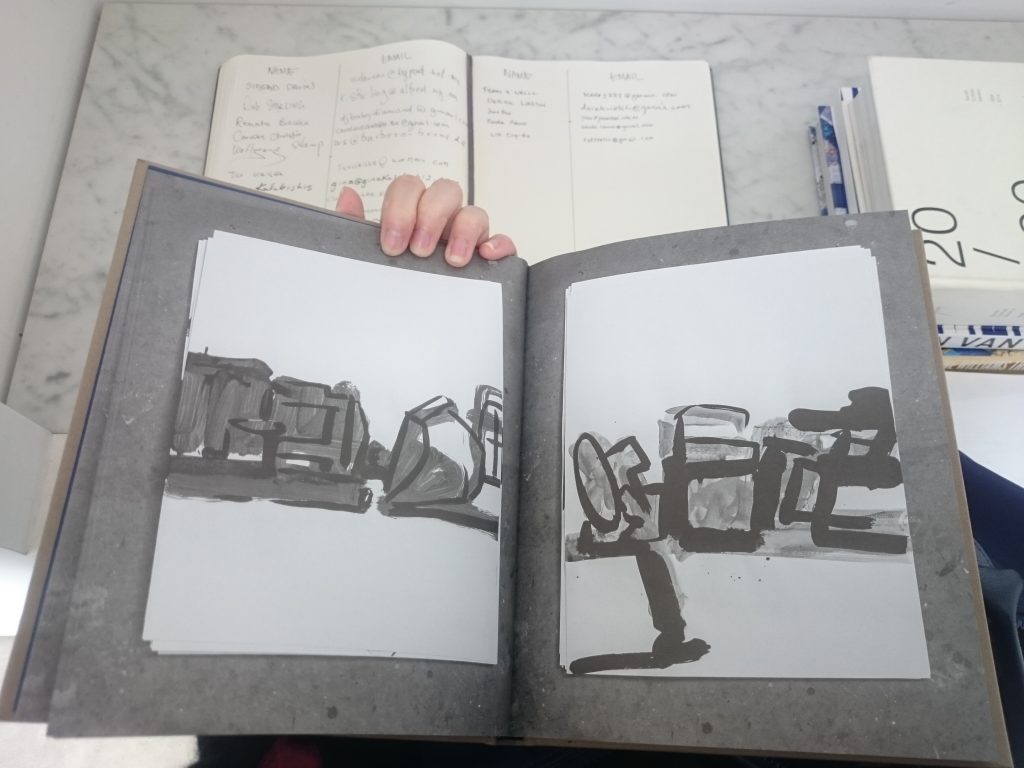

翻了一下Sarah Cottier幫藝術家出的作品專冊,質感和設計都非常棒!書裡面可以看到很多Barney的黑白繪畫作品,其實比起目前正在展售的作品,我更喜歡那些黑白的畫作,線條簡單卻不似此次展出的作品般抽象,可以看到他將生活物品簡化並以線條重新構成的表現功力。

JUSTIN MILLER ART

Hours: Wednesday-Sunday 10am-5pm

Add: 10A Roylston Street Paddington, NSW 2021 Australia

這間畫廊主要是以銷售二手作品為主,所以也沒有固定策展。不過也有機會看到大師的作品,像是Sidney Nolan的畫作剛好也有在銷售!它的對面就是Martin Browne Contemporary,所以其實真的很方便,順道進去逛逛也相當不錯。

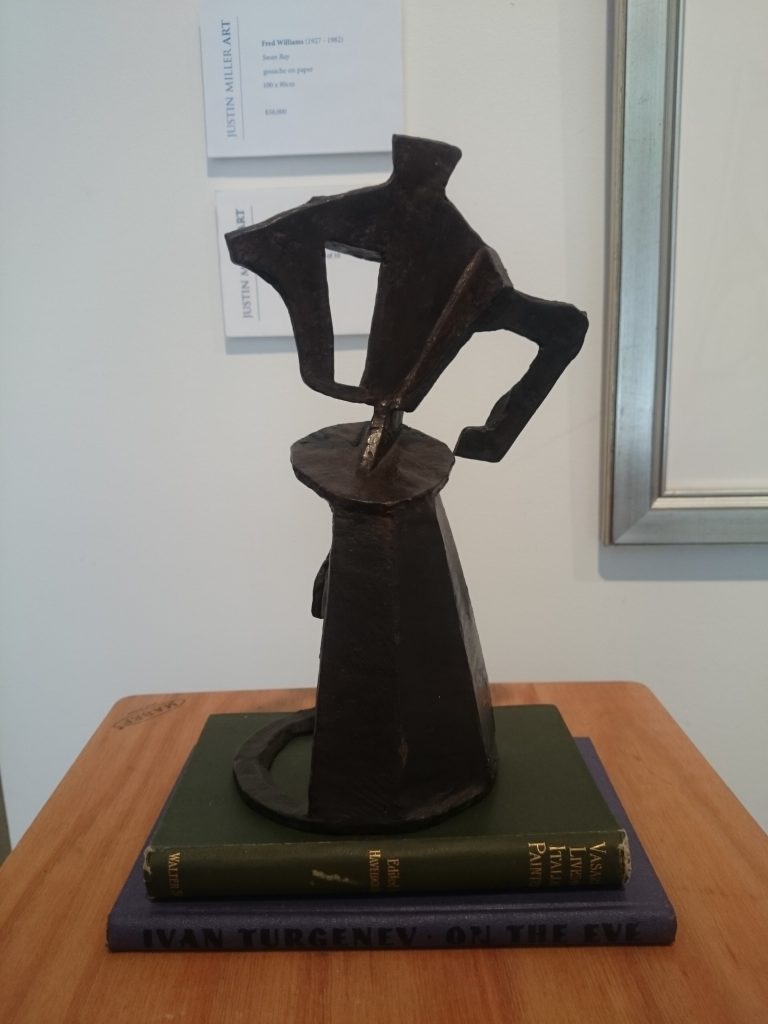

有看到幾件喜歡的雕塑作品,這邊雕塑作品的賣相都很好呢,下次有機會還是會想再進來看看的。

來到Paddington的這一天剛好是風和日麗的下午,陽光輕輕柔柔的灑在特區的街道上,是很優閒舒適的一個午後呢。聽JUSTIN MILLER ART的藝廊員工說這邊總共有八家畫廊,還沒來的及造訪的五家就等下次再去逛逛囉!

林庭如,2016年9月18日

THE 8TH ASIA PACIFIC TRIENNIAL OF CONTEMPORARY ART (APT8)

DATE: 21 Nove 2015 – 10 Apr 2016

VENUE: QAGOMA

FREE ENTRY

以下將介紹部分展於昆士蘭美術館(QAG)的作品(太多了介紹不完)。

Taloi Havini + Stuart Miller “Sami and the Panguna mine” (2009)

Taloi Havini和Stuart Miller的作品以大型的挖土機具對比在地人民的渺小和對於政策的無可奈何,圖中Sami穿著白色裙子,在強烈的灰黑色調背景下,顯得格外突出。

Segar Passi

畫了自己島上的風景和雨後冒出白煙的特殊天氣現象。他平常的身份其實是漁夫,過去,他以礁石作為顏料,混合貝殼裡的海水作畫,非常有漁民取之於自然的精神呀。

Khvay Samnang (Cambodia) “Rubber Man” (2014)

白色的橡膠從藝術家的頭頂往下倒滿全身,他的臉和他赤裸的身體都被這濃稠的液體覆蓋,模糊了他自身的形象;而背景則是柬埔寨東北部種植橡膠的樹林以及當地的村莊。由於當地橡膠業多由外資掌控,當地環境及原住民的生態問題並未受到重視,Khvay的作品多著眼於類似的議題,透過藝術表達他的思想。

Nge Lay (Myanmar) “The Sick Classroom”

導覽員解說時特別提到了,第一排的小朋友最認真,第二排交頭接耳,第三排東張西望,第四排就開始打打鬧鬧了。藝術家生動的紀錄了教室裡的場景,一如我們熟悉、也曾參與其中的成長過程;而不同的是,這些緬甸的學童上課必須跋山涉水,才能抵達他們的教室,他們渴望能有平等的教育機會,透過教育提升社會地位。

此作品除了大型的擬真教室場景外,也搭配了藝術家在當地拍攝的錄像及攝影作品。

Shiga Lieko “RASEN KAIGAN” (Spiral Coast) (2008 – 12)

Shiga Lieko的作品被安置在獨立的一間展廳中。

在陰暗的展場使用了44座展燈打亮作品,還原作品原本在強烈閃光燈下的風貌。

Lieko拍攝時多使用強烈的閃光燈,並以飽和的色調著稱。她拍攝了日本2011年海嘯前後的城市(Kitakama)風貌,並記錄了當地人們的生活。

作品以環狀形式直接擺放於地面,觀眾遊走在作品之間,就像親身走過了那些海嘯後的風景一般。

作品拍攝了當地人面對天災的方式,讓我們看見了許多帶有幽默的景象,有時是以重曝的方式拍攝手牽手的老情侶,走在看似迷茫的樹林中;有時是岩石、地景;有時聚焦於掌上的歲月紋路;有時則是男人的腿以及它們在水上的倒影;笑瞇瞇但卻失焦的老人;地上一大片五顏六色的垃圾……作品像是覆蓋著不同顏色的遮罩,充滿神秘。

在展場走了整整三次,第一、二次只覺得絢麗迷幻,直到第三次才認認真真看了照片中豐富而真實的內容。

Paphonsak La-or “Silent No More” Series (2014-15)

泰國藝術家Paphonsak La-or使用google map遊覽了日本福島在核災後的風景,一片綠意盎然的平靜土地其實充滿了致命的危機,然而外人是看不到這樣的危機的。就像泰國不穩定的政治現況,亦不是外人所能理解的。

一開始其實看不出他的指涉,覺得關聯性比較低一些,而確實某些藝術作品對事實的指涉有些模糊遙遠,以這樣的形式去探討議題,對我自己來說會覺得比較不清楚也比較沒有效率。然而藝術表現手法各異,藝術作品的每個細節都取決於藝術家的選擇,也造就了該藝術家與眾不同的特色。

STAB “We are for mtilingual Kyrgyzstan!” (2012)

三支一分多鐘的逐格動畫,闡述的是吉爾吉斯內部的語言問題,在政權更迭下,吉爾吉斯的官方語言也被不斷修改,曾經連帶產生了許多文盲。

官方語言代表的一個國家的政治形態,以及該國家對於歷史文化抑或是文化現況的尊重。然而如何才能促進國家內部有效率的溝通,並同時完整保存少數語言呢?

Liu Ding (劉鼎) “Qi Baishi in 1950” (2015)

以「西畫」的方式繪製了傳統國畫的字畫,而”1989″ (2015)也是以油畫的技法畫出windows的電腦程式視窗,並寫上在中國極具意義的政治年代,1989。

Abdul Abdullah “Bride I (Victoria)”

Kiri Dalena (The Philippines) “Erased Slogans” (2012 – 15)

Dalena收集了報紙上抗議群眾的照片,他們高舉著標語,試圖表達心中的意念,但藝術家卻以數位後製方式,抹去板子上的文字,藉以突顯政府對言論自由的壓迫,以及被時間淡忘的歷史。

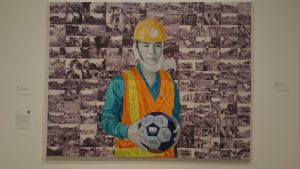

Hit Man Gurung “Yellow helmet and gray house” (2015)

尼泊爾當地人民為了生計而前往其他國家工作,但工作合約以及嚴峻的工作環境卻為尼泊爾工人帶來了死亡。背景是沙烏地阿拉伯的建築群,畫作左方是工地常見的安全帽(如上圖),右方則是另一幅失去兒子的年邁夫妻。主題非常讓人悲傷,而藝術家對老夫妻的細緻描繪,例如眼周的皺紋和駝背的身軀,更突顯了尼泊爾工人的悲歌。原以為那些重複的背景圖樣是照片,走進一看才發現,全都是一筆一筆細細刻畫出的風景。

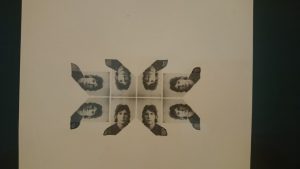

Yelena + Viktor “Necessary Additions”

Yelena和Viktor認為,證件照代表我們的身份,但卻又要求我們不苟言笑,完全看不出個人特色。他們在家裡找到了許多證件照,並試圖將他們改製成有趣的圖樣,使用了手繪技巧為一板一眼的照片加入更多趣味。

Navin Rawanchiakul

Navin畫了很多己,算是滿自戀的畫家吧?其實我看的時候都在猜想他話這些作品的時候是怎麼樣的心境?裡面他扮演了許多不同的角色、擁有不同的髮型和穿著,會不會他其實是一個很壓抑的人,所以在畫裡實現自己的想像呢?也或許他是很幽默風趣的人,所以畫作裡他的每個面容才會都帶著微笑吧。

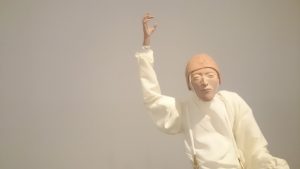

Francis Upritchard “White Knight” (2012)

Francis的雕塑細膩刻劃了表演者的肢體語言,神情淡然的人偶卻有豐富的姿態。

APT舉辦至今已來到第八屆,本屆展覽將重點放在表演藝術、肢體藝術的視覺呈現,投過各種繪畫、錄像、雕塑等等紀錄了人的身體形貌,從學童、工地工人、舞者等不同身分切入,探討人與自然、政治、社會變動間的種種關係。

藝術因為與當代社會緊密的連結,也經常反映創作者所在地區的社會現象,看完此次三年展彷彿也窺見了亞太地區當今的社會風貌。

Author / 林庭如 LIN Ting-Ru

最近讀了一些科學的小文章、國內的政治新聞、

很多很多藝術史的東西(要寫essay和take-home exam)、關於攝影的理論著作《論攝影》,書桌最左邊還擺了好幾本在藝術學院圖書館借的書,創意表現啊藝術博覽會歷史啊等等等(其實也不知道看不看的完ㄏ);

聽聽看看一些廣東歌和香港電影,努力想要多學一點廣東話;

查了一些澳洲國內旅遊的訊息,想去的海邊、想看的Asia Pacific Triennial of Contemporary Art ;

無止盡的希望英文可以更進步、希望我講的中文中國學生聽得懂(what’s wrong with my accent?);

想著創作課的期末發表要怎麼做;

想著朋友哪時候要離開宿舍,離開前還想一起做什麼….

生活中填滿了好多好多不同的東西,然後滑著臉書的時候更覺得過去身邊那些朋友現在也都已經過著很不同的生活了,工作的工作、念書的念書、當兵的當兵….

這些很不相同的東西聚在一起讓我感覺有些焦躁,感覺時間好像不夠用,在澳洲的生活也進入倒數了呀,只能試著再多抓一些想學的東西、多抓住一些和朋友們的回憶。

而臉書上那些曾經熟悉的事物也顯得有些遙遠,

例如吉他社每年例行的全年活動(雖然依然可以背出來上下學期的全年活動);

例如又進入了藝磚節工人招募和活動籌備的季節;

例如過去工作的地方,老師仍在臉書上談著她對國內外藝術和文化的觀察;例如又有朋友要當兵了….

網路把這些事實拉近到我眼前,可是他們卻都發生在距離我好遠好遠之外的島上。其實這種感覺有點像做夢一樣。

不知道是不是因為離別的季節到了所以特別迷惘,也許我仍舊是一個提得起卻放不太下的人吧。

Fact #1

上星期到學校的職涯中心,請他們幫忙看履歷,用的格式是在台灣念書時,大三寫作課教的CV格式。

我印出來的那份英文履歷,上面沒有提到生日或年齡,但是有放基本的照片。職涯中心的工作人員說,她不清楚台灣的狀況,但澳洲是不會在履歷上放照片的,因為性別和年紀,不應該是影響一份工作的原因之一。

其實她說話很客觀,很多事情她都告訴我,這些是澳洲的狀況,如果你不是要留在澳洲工作,就要自己再去確認。

台灣的人力資源網站,上面都有照片、年齡和性別的欄位,而且生日和性別似乎都是必填而且無法修改的,只有婚姻狀況可以選擇隱藏。

Fact #2

也想起大四時修了人力資源相關的課程,用的是英文原文課本,記得應該是美國的出版社出的吧,裡面也有提到關於求職的事情,提到工作上的歧視,關於性別、年齡或種族等等,提到這些都不應該影響主管對求職者的認知。

不過課本是課本,台灣的課本應該也會這樣寫,美國真正的職場狀況是不是這樣我也不是很清楚就是了。(求解~~)

Fact #3

和日本的交換生朋友聊天時,也提到日本對於職場上的性別歧視,仍然是很明顯的。企業的最高層,政府的最高級官員,通常都不會是女性。(但是我朋友是日本新時代女性,她說儘管這樣,她還是想進入政府機關工作,至少那是女性目前可以取得的最高的社會地位!東京大學果然不一樣!帥帥的!)(偷偷幫別人貼標籤嗚嗚其實可能跟東大根本無關只是她個人追求就是帥)

我跟她說,明年(2016年)台灣的總統大選,兩個候選人都是女生,(那時候宋楚瑜還沒說他要出來選ㄏㄏㄏ),所以下一個台灣總統,一定會是女生!她覺得很不可思議,也很羨慕台灣的狀況!

結論

職場狀況在不同國家的發展就像所有社會現象一樣,不同地區都有很大的差異,但其實埋怨自己的國家不好或是羨慕別人的國家都沒有用,要不就是拿PR、要不就是調整自己,接受目前的狀態,然後從中找到自己最想要的!(或順便發起社會運動,慢慢改變大家對事情的觀感^_<)

27 Sep 2015, Canberra, Australia